海水魚水槽完全ガイド

はじめての海水魚飼育を成功させる|プロへの依頼で叶う、安心の飼い方と導入予算・必要な道具

オーダーメイド水槽の

相場感と成功への道

90cm標準セット事例

- 01 設計:ミリ単位の調整

- 02 製作:国内職人仕上げ

- 03 設置:プロの配管施工

- 04 資産:高い耐久性と価値

| 水槽(W900×D450) | ¥68,534 |

| 家具調水槽台(オーダー) | ¥108,572 |

| 特注2層式ろ過槽 | ¥17,143 |

| 高性能循環ポンプ | ¥16,167 |

| 合計金額(税込) | ¥218,488 |

マリンアクアリウムってどんな水槽??

INITIAL COST

海水魚を始める

「本当の予算」

60cm標準セットの相場

カクレクマノミやイソギンチャクを長期的に、美しく飼育するために必要な「最低限ではなく、失敗しないための投資」の平均値です。

海水魚飼育は淡水に比べ、人工海水の素、高性能なろ過器、比重計など特有の機材が必要です。安価なセットで始めると、夏場の水温上昇や水質悪化で生体を死なせてしまい、結果的に買い直しで高くつくケースが多く見られます。

¥ スタイル別の初期費用目安

📊 月々のランニングコスト

電気代、水道代、人工海水の素、エサ代を合わせて、60cm水槽で月額3,000円〜5,000円程度が目安です。

※価格は生体・水槽・周辺機材の合計目安です。アクアレンタリウムではご予算に応じたオーダーメイドプランをご提案します。

失敗しない水槽選びのコツは

「水量」と「構造」にあり

水槽が大きいほど安全

水温や塩分濃度が安定しやすく、魚の病気リスクを最小限に抑えられます。

「オーバーフロー」が最適

ろ過能力が非常に高く、機材を全て下に収納できるため見た目もスッキリします。

「大きな水槽ほど管理がラク」なのが海水の定石。多少のミスも水量がカバーします。

水槽下に「ろ過専用槽」を置く構造。総水量が増え、水質の安定感が格段に向上します。

本格的な構造ゆえ、設置には専門知識が必要です。安全のためプロへの依頼を推奨します。

場所は取りませんが、水質変化が激しいため、こまめな調整が求められる中級者向けです。

MATERIAL SELECTION

失敗しない!

海水魚飼育の必須アイテム

機材の次は、水槽の中身(資材)を選びましょう。

プロが現場で実際に使っている「安定感抜群」のアイテムを厳選しました。

最適なプラン選び、プロにお任せください

「あのプランにしておけば良かった…」と後悔しないために。 業界歴23年の経験を持つアクアレンタリウムへご相談ください。

LINEで相談する

友だち追加でスムーズ案内

MAINTENANCE STEPS

プロが教える!

海水魚水槽の基本メンテナンス

長期安定の秘訣は、正しい順序とチェック習慣にあります。

アクアレンタリウムが現場で行っている「黄金の手順」を公開します。

👀 全体の状態チェック(観察)

作業前に、魚の泳ぎ方やサンゴの開き具合を観察。「いつもと違う」がないか確認します。

🧽 コケ・汚れの掃除

ガラス面や配管のコケを落とします。汚れの放置は、見た目だけでなく水質悪化の元です。

🧹 底砂・汚れ(デトリタス)の除去

底に溜まった汚れを吸い出します。ここを怠ると硝酸塩やリン酸塩が蓄積してしまいます。

🌊 換水(海水の入れ替え)

全水量の10〜20%を目安に入れ替えます。新しい海水は必ず水温・比重を合わせます。

⚙️ 機材の動作確認

ポンプ、ヒーター、スキマー等が正常に動いているか。異音がないか最終確認します。

🧪 比重・水質の測定

最後に比重・pH・KHなどを測定し記録。この「記録」が、後の変化に気づくヒントになります。

「自分で行うのは不安…」「忙しくてメンテナンスの時間が取れない」という方へ。

アクアレンタリウムが全ての作業をプロの品質で代行する、

定期メンテナンスサービスも承っております。

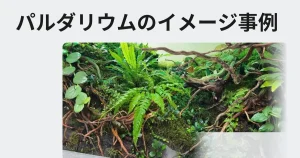

2025年流行りの海藻・海草水槽について

海藻・海草水槽は、一般的な海水魚水槽とは異なり、

植物(藻類)を主役にしたマリンアクアリウムです。

自然海岸のような落ち着いた景観を楽しめるのが大きな魅力です。

海藻・海草水槽の特徴

海藻や海草は、硝酸塩やリン酸塩を栄養として吸収するため、

うまく育てば水質浄化にも貢献します。

その一方で、光量や栄養バランスが崩れると調子を落としやすい側面もあります。

照明と栄養管理

照明は海水魚水槽よりやや強めを意識し、

点灯時間は8〜10時間を目安にします。

窒素・リンが極端に少なすぎると、逆に成長が止まることもあります。

生体との相性

草食性の魚やウニ類を入れると、

海藻を食べ尽くしてしまうケースがあります。

海藻水槽では、生体選びを慎重に行いましょう。

メンテナンスの考え方

換水頻度は一般的なマリン水槽より少なめでも可能ですが、 定期的に刈り込みや間引きを行い、 水槽内のバランスを保つことが大切です。

お問合せフォームを準備しています