【2025年最新】水槽にコケが生える原因・種類・対策を水槽管理業者が回答します

水槽に生えるコケを除去する方法・原因・種類をプロが解説

熱帯魚水槽やメダカ水槽、金魚水槽などの観賞魚水槽を管理していくなかで、最も多くの水槽管理者が悩む問題。

それが、水槽表面や水草、流木などへ発生して付着するコケトラブルです。

コケが生えることで不快感を感じる見た目だけではなく、種類によっては水草を弱らせてしまうこともあります。

コケを無くそうとコケを除去する商品を使ったり、水槽のお掃除屋さんと呼ばれる生き物を入れても改善されずに、藻類は勢いを増してどんどん繁殖しお手上げ状態となりご相談を受けるケースも。

そのくらい、水槽に発生するコケは厄介な面があります。

しかし、じつはそんな水槽のコケ、熱帯魚ショップやプロの管理しているインテリア水槽には見られないことも。

その理由は、正しい水槽のコケ対策をしているからです。

水槽のコケには発生する原因と種類があり、それに合わせた正しいコケ対策ができれば綺麗な水槽を楽しむことができるようになります。

そこでここでは、水槽メンテナンス業界で22年働きYouTubeアクアリウム大学でお馴染みの木下が、水槽へ発生するコケの原因と実際に行っているコケ対策について、徹底解説いたします。

水槽のコケや管理でお困りの方、不安な方は、本記事を保存して水槽近くに水槽管理バイブルとして置いといてください。

「あのプランにしておけば良かった」と後悔しないためにも、業界歴22年の社員がいる弊社へぜひご相談ください。

長期的に安心して楽しめるサービスプランをご案内いたします。

LINE公式アカウント

はじめました

友だち追加して

簡単お問い合わせ!

なぜ、水槽にコケが発生するのか

水槽にコケが発生する理由に、水槽環境が悪いから、水が汚れているからだと原因を決めつけていませんか。

たしかに、水槽の水が汚れていたり、水質が悪化していることがコケの発生へとつながるケースもありますが、じつはコケが最も発生する原因は光によるもの。

太陽光が当たる場所に水槽が設置してある、水槽照明が強力すぎる、照明点灯時間が1日10時間以上となっているなど、水槽に光が多く照射されることで、コケが発生してしまいます。

その次に多いのは、水質悪化によるコケの発生。

そして最後が、メンテナンスフィッシュと呼ばれるコケを取ってくれる生体が少ないことが原因です。

コケが生える原因が分かったところで、今生えているコケがどんな特徴を持っているか見ていきましょう。

水槽に生えるコケの種類について

水槽に発生するコケには、いくつか種類があることをご存知でしょうか。

コケは全部同じと思って対処すると、全然効果が出ず、必ずコケの種類に応じてコケ対策がしていかなければなりません。

ここでは、水槽に発生する代表的なコケの種類をご説明いたします。

珪藻

珪藻と聞いてもどんなコケがイメージつく方は少ないかもしれませんが、茶色の柔らかいコケは大体珪藻です。

主に珪藻が発生する時というのは、水の浄化システムが不安定な水槽セット初期に出てくることが多いものです。

好気性バクテリアと呼ばれる微生物は、アンモニアから亜硝酸、硝酸と毒性を弱いところまで分解をしてくれる働きがありますが、初期のアンモニアや亜硝酸がある状態に水槽が推移している時に発生しやすいという印象です。

珪藻の対策について

珪藻対策が比較的簡単です。

最も簡単なのは、水換えをして吸い出していくことです。

バクテリアの数がまだ不完全なため、人力で水換えをすることで水質浄化を助けてあげましょう。

ただし、1ヶ月程度放置しバクテリアが育っていけば自然と治ることもあります。

水草に付着し生長を阻害していたり、早く解決したい場合は、水換え+ヤマトヌマエビを入れて対処することも有効です。

緑藻

珪藻はバクテリアが不完全な時に発生しやすいとお伝えしましたが、緑藻は珪藻が落ち着いてきた頃に発生しやすいコケです。

バクテリアが硝酸まで分解してきたという1つの目安にもなるので、設置初期に出てきたら水槽が安定してきた1つの目安となります。

緑藻の対策について

緑藻については、大きく気にせず定期的なメンテナンスをしていけば良いです。

ただ、水槽面に発生した緑藻が気になるなら、メンテナンス頻度を増やすかオトシンクルスやカバクチカノコ貝などのメンテナンスフィッシュを増やしましょう。

黒髭ゴケ

個人的に、最も厄介なコケがこの黒髭ゴケと呼ばれる黒または、濃い緑色をした硬く頑固なコケです。

黒髭ゴケの発生原因は、主に水質の硬度が高いこと、そして水流が当たる場所に生えやすいとされています。

硬度が高いというのは、水中にミネラル分(カルシウムやマグネシウム)が多いことを指し、そこで発生するコケはカルシウムやマグネシウムのイメージ通りで、黒くて硬いコケになるとされています。

黒髭ゴケの対策について

黒髭ゴケを対策する手段として、水を軟水にするのがまずは有効です。

軟水にする、つまりミネラル分を減らす方法として、軟水にする浄水器を使って水換えをする、そしてミネラル分を水中に放出しやすい石や底床、ろ過材を減らす、最後にミネラル分を吸着するまたはイオン交換するアクアリウム用品を使います。

水換えに使う水の硬度が高いと、黒髭ゴケがいつまで経っても消えないといった問題へ直面するため、一度水道水の水質を計測し(THかGH・KH)硬度が許容範囲内か確認をしましょう。

水道水の硬度が高い場合は、浄水器を導入するか、水換えを極力しないような管理に切り替えます。

熱帯魚の数を減らす、水草が育つ環境にする、水上植物を入れる、軟水化させるアクアリウム用品を使うなど、好みに合わせて対応していきましょう。

藍藻

藍藻、またの名をシアノバクテリアと呼ばれるバクテリアの一種です。

藻類の一員として扱われることが多い本種は、地球上にはじめて現れた酸素発生型光合成生物であったとされています。

そのくらい生命力が非常に高い藍藻は、水槽に発生すればたちまち爆発的に増えてしまいます。

他のコケと異なり、べっとりとした緑色のノリのようなコケであれば、藍藻と思っていただいて良いです。

ちなみに、海水魚水槽であれば緑色以外に、赤くなるもの藍藻です。

藍藻が発生する原因は、水の汚れるスピードにバクテリアの浄化スピードが対応しきれなくなるといった様に、何らかの理由で水槽バランスが悪化した時に発生することが多い印象です。

藍藻の対策について

藍藻対策として、まずは水槽に舞わないように静かにホースで吸い出していくことが重要です。

水槽に少しでも舞ってしまうと、散らばった破片からたちまち増えていってしまうので注意しましょう。

もし、水換えをしても一向に解決しない場合は、魚病薬であるグリーンエフゴールド顆粒タイプを水槽水量に合わせて溶かし入れていきます。

投入後、24時間〜48時間経過してから、水槽の水を9割程度換水して薬を抜いていきます。

ただし、ウィローモスなどがいる場合は、慎重に行う必要があります。

どうしても、ダメージが出てしまうこともあるため、藍藻を薬で消すしかなく優先順位で高いのであれば、使用するようにしましょう。

アオコ

アオコ発生すると、水面および水の色までもが緑色となり、異臭を放つこともあります。

アオコが一度発生すると、コケ取りをしても水換えをしても、またすぐに元の緑色へと変わってしまうため、はじめてアオコへ遭遇すると焦ってしまう方もいるかもしれません。

アオコが発生する理由は様々ですが、私の経験では購入した生き物や水に混入してきてしまうこと、これが大きな発生原因です。

アオコの対策について

アオコを対策する方法は2つあります。

1つは、アオコ除去剤と呼ばれる薬を入れることです。

商品にもよりますが、グリーンカットやモンテと呼ばれるアオコ除去剤を使用することで、比較的簡単に消すことができます。

ただ、アオコ除去剤は非常に強力なので、多くの水草を枯らしてしまったり観賞魚の背骨が曲がってしまうこともありますので、注意事項を読んでから使用するようにしましょう。

2つ目は、殺菌灯を使用することです。

接続にややコツが必要なこと、値段も除去剤を使用するよりかかりますが、安全にアオコを抑えることができます。

さらに、その後もアオコや藻類の発生を予防させることにも殺菌灯は有効なので、アオコを除去するなら私は殺菌灯を使用するようにしています。

水槽のコケを無くすための対処方法

水槽にコケが発生する原因と種類をお伝えしましたので、いよいよコケの対処方法をお伝えいたします。

上から順にご自身の水槽は、コケが生えにくい適正な管理、設定ができているか確認をしましょう。

水槽に差し込む光量を調整する

水槽に対して照明が明るすぎる、または照射時間が長い、太陽光が当たっているとそれだけ水槽にコケが生えやすくなります。

水草を美しく育てたいからと強力な照明を設置したり、鑑賞時間を長くするため照明点灯時間を伸ばす方もいますが、明るくして水槽が綺麗に見えるメリットの反面、コケが生えやすくなってしまうものです。

私のおすすめとして、一般的な熱帯魚水槽であれば照明タイマーを使い1日8時間点灯、太陽光は当たらない場所へ水槽を設置しましょう。

藻類の適応能力は凄まじい力があり、仮に水草にとっては不十分な光量だとしても、コケにとっては十分なこともあり、結果として水槽表面やレイアウト素材がコケで覆われることとなってしまいます。

もし、どうしてもコケがひどい場合は、2日程度真っ暗にして遮光することも有効です。

水換えをして綺麗にする

水槽を藻類の発生を抑えつつ、美しい水槽で管理するためには定期的管理は必須ですが、その中でもやはり水換えは重要です。

水換えをしないで美しい水槽を管理できる方もいるかもしれませんが、色々やってきて思うこと。

それは、やはり水換えすると綺麗に保ちやすいことが多いと、経験上感じています。

地域や水道の仕組みによっては、水換えに使用する水のpHなどが高すぎる場合があるため、水換えに使用する水の水質は計測しておきましょう。

もし、水槽に求める水質に対しpHが高い場合は、テトラ社のph/KHマイナスなどを使い調整するようにしてください。

水換えに使用する水を確保できたら、水換えをしていきます。

水換えは、ただ水槽の水を抜くだけでなく、砂や砂利の中に蓄積した汚れを吸い出したり、水草の中に溜まった汚れを除去していきましょう。

汚れを取る場所がないなら、水槽底付近の水を抜くようにします。

水換えのペースですが、亜硝酸塩が計測された場合はとくに水換えをして薄めていきましょう。

水槽の状態が良い時は、亜硝酸はほぼ計測されず硝酸塩のみ検知できるようになります。

これは、バクテリアが亜硝酸塩を硝酸塩に変えているバクテリアが正常に繁殖されている証でもあります。

硝酸塩も蓄積しすぎるのは良くありませんが、まずは亜硝酸塩の蓄積に注意をして水換え管理をしていきましょう。

ろ過フィルターの汚れを解消する

照明などの明るさを見直しても水槽からコケが消えない場合は、水槽内に汚れが蓄積しているかもしれません。

水槽内の汚れが肉眼でわからない場合は、ろ過フィルターの内部を確認し、汚れていたらろ過フィルターを清掃しましょう。

この際に、汚れているろ過マットがあるなら交換、水質浄化を強化したいならブラックホールと呼ばれる強力な活性炭を導入することがおすすめです。

与える餌の量を調整する

生き物が食べる餌や排泄物に藻類が好む栄養物が含まれています。

餌には、熱帯魚の骨格形成に必要とされているリンという成分が含まれていますが、リンは水槽内に蓄積してしまうとコケの増殖要因となってしまいます。

餌の回数は1日1回〜2日に1回のペースを推奨しますが、生体のお腹の凹み具合を観察しながら痩せないように調整してください。

餌の量を減らしたことで、骨が角ばって見えてくるようなら餌を一時的に戻すなど、生体の健康を最優先にしながらコケを抑制していくことが大切です。

水質を調整する

水槽の明るさを見直し、餌の量や回数見直してもコケの発生が収束しない場合は、水質を疑っていきましょう。

ここで解説する水質とは、前述した水質悪化のアンモニアや亜硝酸、硝酸などではなく、pHやGH、TH、KHと呼ばれるものです。

水草水槽の場合はとくに、pHやGHがずれていることで、水草がなかなか育たずにコケが大繁殖してしまうことがあります。

黒髭ゴケの問題を解決するには、水槽の水質を軟水にして対処することがとても大切です。

日本の水道水は綺麗で安心と思われる方もいるかもしれませんが、地域や、時期、その場所の水道ごとに、水質は変わってしまうものです。

液体添加をし計測できる水質チェック用品かデジタルモニターを使い、水槽の水質と普段換水で使用する水道の水質は最低限知っておきましょう。

水温を適正に調整する

夏場の水槽水温が上昇すると、コケが発生しやすくなります。

水温上昇に伴い水槽内の酸素濃度が低下することで、酸素を好むバクテリアが衰弱し浄化能力が落ちてしまいます。

浄化能力が落ちると、水槽の水質が悪化し藍藻などのコケが発生してしまうので、水温上昇には気をつけてなるべく涼しい場所へ水槽を設置するか、冷却ファンや空調などで水温上昇を助けてあげましょう。

コケを食べるメンテナンスフィッシュをお迎えする

ここまでお伝えした水槽のコケ対策をするだけで、水槽のコケは格段に改善するはずです。

そこで、いよいよ今度は再発防止策を兼ねてメンテナンスフィッシュを適正数投入していきます。

私がおすすめする、水槽のコケ対策で力を発揮する生き物を紹介していきます。

オトシンクルス

熱帯魚水槽の藻類対策として、最も有名なメンテナンスフィッシュがオトシンクルスです。

南米原産の小型ナマズの仲間で、吸盤のような口で水槽面から石や流木の表面、そして水草の表面に生える藻類までしっかりクリーニングしてくれるメンテナンスフィッシュです。

様々な藻類があるなかで、とくに茶色の藻類に対して高い能力を発揮します。

私は、30センチ水槽で3匹前後、60センチ水槽で5匹前後を目安に投入しています。

ヤマトヌマエビ

オトシンクルスとセットで、熱帯魚水槽の藻類対策として投入することが多いのが、このヤマトヌマエビです。

ヤマトヌマエビは、水槽面や水草の表面に生える茶色の藻類対策ではなく、水草や流木、石に生える糸状の藻類や、流木に生える白カビや水アカなども食べてくれる、非常に優秀なメンテナンスシュリンプです。

30センチ水槽で3匹前後、60センチ水槽で8匹前後を投入目安にしていますが、藻類が異常に生えている場合はその倍入れることもあります。

ミナミヌマエビ

ヤマトヌマエビだとサイズが大き過ぎる、水草を植栽したばかりまたは、柔らかく水草被害をできるだけ避けたい方へおすすめなクリーナーシュリンプが、ミナミヌマエビです。

ヤマトヌマエビより藻類の除去能力は弱いことはデメリットですが、水草の食害被害も少ないメリットがあります。

ミナミヌマエビでコケ取り成果を上げたい場合は、数を増やすことで期待できます。

とは言え、藻類対策能力を最優先にするなら、ミナミヌマエビよりも私ならヤマトヌマエビを追加します。

そのくらい、ヤマトヌマエビとミナミヌマエビはコケ取り能力に差があります。

ミナミヌマエビは、淡水水槽でも簡単に繁殖ができるのもポイントなので、繁殖を楽しみたい方にもおすすめです。

石巻貝

様々な水槽を綺麗にするメンテナンスフィッシュのなかで、最強のコケ取り生物はこの石巻貝ではないでしょうか。

似た種類で最強コケ取り生物と呼ばれるカバクチカノコ貝もいるのですが、実際に藻類除去をさせてみると石巻貝は遜色ありませんし、カバクチカノコ貝よりリーズナブルな点もおすすめです。

水槽面の藻類はもちろん、流木や石の表面、大きな葉を持つ水草の表面も綺麗に藻類を取り除いてくれます。

藻類除去としては非常におすすめですが、1つだけデメリットがあります。

それは、白く硬い卵を水槽に産み付けることです。

正直、水槽の鑑賞性が低下すること、硬いことで流木や石に産み付けられてしまうと、完全に綺麗に取ることが難しいです。

美しい水草水槽を管理する方が、石巻貝の導入をしない理由はここにあります。

水槽の鑑賞性を最優先に置くことは導入は控えて、オトシンクルスにしましょう。

サイアミーズフライングフォックス

サイアミーズフライングフィックスは、頑固な黒髭ゴケを食べてくれる貴重なメンテナンスフィッシュです。

水草水槽の藻類除去として、オトシンクルスより強力な効果を発揮してくれますので、水草水槽のコ藻類で悩んだ時は導入を検討するのも良いでしょう。

ただし、石巻貝同様、サイアミーズフライングフォックスにもデメリットがあります。

それは、大きくなりすぎてしまうことです。

小型サイズで購入したものの、成長し巨大化すると他の生体を追いかけ回すなど問題が出ることもあります。

120センチ以上の水槽に1匹ぐらいからが導入の目安となり、小型水槽には向きません。

なお、一度入れると編みで捕獲することも難しいので、導入には深く理解してから迎えるようにしましょう。

最近では、シルバーフライングフォックスもおすすめです。

おすすめの水槽用コケ取り用具をご紹介します

水槽表面の掃除をする際に、多くの方はスポンジを使用するはずです。

とくに最近では、メラミンスポンジを使用する方も多いこととおもいます。

確かに、メラミンスポンジはしっかり汚れをとる能力は高いため、水族館でも使用しているところもあります。

しかし、繰り返し使用することで崩れた破片が水槽内に散ってしまうことで、熱帯魚が誤飲してしまう危険もあります。

このことから、メラミンスポンジを使用する場合は、破片が水槽内に散らばらないように気をつけましょう。

また、メラミンスポンジの危険を回避するため、わたしはオルカ アルジーリムーバル ブラシクロスという商品を使用しています。

この商品は繰り返し使用できること、国産品のきめ細かい繊維で構成されているため、傷がつきにくいという特徴があります。

最近発売された新商品ですが、今ある水槽表面の藻類を除去する商品としては最も良い商品だと感じています。

頑固な藻類を除去する最強コケ取り道具

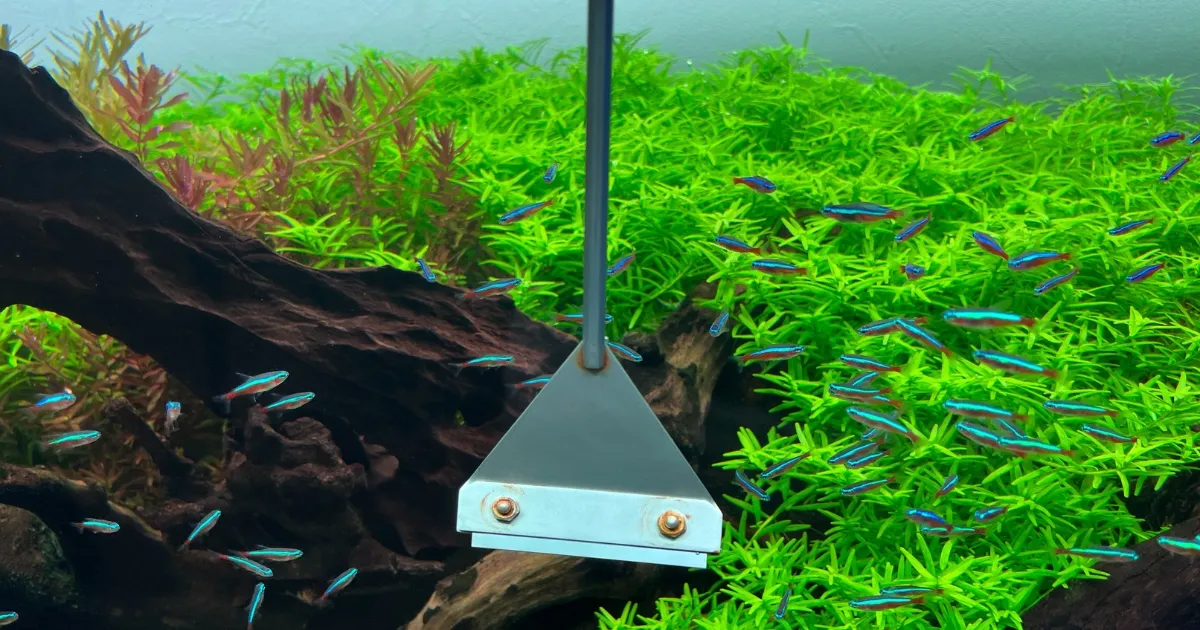

ブラシクロスで取りきれない硬い藻類を除去したい場合は、ADA社のプロレイザーがおすすめです。

藻類を除去する商品としては高価ですが、お値段以上に価値のあり効果を実感できる商品です。

刃が鋭いため取り扱いには注意をし、使用しない時はカバーなど付けて保管をしましょう。

おすすめのコケ除去剤について

藻類を人力で除去してもなかなか改善されない、または頑固でしつこい藻類をなんとかしたいと商品に頼りたくなる方もいるはずです。

このような商品を使用する場合、まずはその前に藻類が発生している原因がどこにあるのかをしっかり理解し、それに対して効果的な藻類除去剤を選定しなければなりません。

以上を踏まえて、それでも藻類を除去したいなら、エーハイムのリン酸除去剤は候補に入れる1つです。

エーハイム リン酸除去剤は、pHを変動させることなく、水槽内の藻類発生の原因となるリン酸塩やケイ酸塩を吸着して除去する吸着剤です。

熱帯魚水槽だけでなく、海水魚水槽やサンゴ水槽のソフトコーラル、水草、エビ、カニ等の飼育水槽に使用できる、淡水海水両用となっています。

また、p-cutなどの商品も目に見て効果が出やすい商品の1つですが、水草水槽や海水では使用できないなど制限があるので、購入前によく確認をしましょう。

ただし、リン酸吸着剤を長期的に使用し続けると効果が薄れてしまったり、飼育魚の骨格が曲がってしまうなどのデメリットが生じる可能性もあるため、できれば一時的な緊急対応としてのみ使用することをおすすめします。

水槽に発生するコケの原因・対策のまとめ

アクアリウム水槽における藻類の発生原因から解決策まで徹底解説しました。

熱帯魚水槽でも金魚水槽、メダカ水槽でも、アクアリウムを管理していれば必ず1度は藻類に悩む日が訪れるものです。

その時に、なぜ藻類が発生してしまったのか、冷静に分析し原因を把握し対処していくことがとても重要です。

正しい、対処ができるようになれば決して難しい問題ではありません。

今まで、アクアリウム水槽の藻類除去対処には様々な方法がありましたが、弊社公式YouTube、アクアリウム大学で今までの水槽管理経験ノウハウを公開したところ、多くの方から藻類が減った、水槽を綺麗に維持管理することができるようになったといった、感想をいただけるようになりました。

アクアリウムは正しい水槽管理方法を身につければ、決して難しいことではありません。

ここまでご覧にいただきそれでも難しくわからない方は、お気軽にアクアレンタリウムまでご相談ください。

1回から訪問可能な、出張水槽メンテナンスも承ります。

プロのメンテナンス方法から、いまお持ちの水槽を日々どのように管理することが正解なのか、すべて専属担当者がやさしくお伝えいたします。

みなさまのアクアリウムが理想の水槽なるお手伝いができれば幸いです。

最後まで、ご覧いただきありがとうございました。

コメント